Archivado en (Los episodios avilesinos) por albertodelrio el 29-09-2013

El martes pasado, 24 de septiembre, la agencia France Press, informaba que una isla brotó súbitamente en el mar Arábigo, tras un violento terremoto en la provincia de Baluchistán, al sudoeste de Pakistán. Miles de personas lo observaban atónitos desde la orilla de la ciudad de Gwadar.

La noticia finalizaba informando que un suceso similar ocurrió, en ésta misma zona, en 1945.

Precisamente fue por aquel año cuando consta que ya no quedaban ni las raspas de una isla existente, en la Ría de Avilés y de superficie parecida a la pakistaní. Llevaba por nombre San Balandrán, al igual que el pequeño lugar de la margen derecha del estuario donde estaba plantada.

Si la isla pakistaní llega a nacer en tierra de cristianos seguro que se hubiera montado un pifostio mediático, de muchos perendengues, con algunos historiadores blandiendo el pendón de San Brandán, o San Borondón, o San Balandrán.

Porque una de las leyendas más famosas de la cristiandad, es la originada en torno a un obispo irlandés del siglo VI que realizó un viaje por mar dando lugar a una novela de aventuras, la ‘Navegación de San Brandan’, que a su vez hizo aparecer en varios mapas una imaginaria isla de San Brandán o San Borondón o San Balandrán. Según donde.

En Avilés, se han barajado teorías varias a propósito de cómo el topónimo San Balandrán ancló en la ria avilesina. Una de ellas sostiene que algún marino o monje de las islas de la Gran Bretaña –en algún viaje a la Villa asturiana– bautizó así a la isla y por extensión, a la pequeña playa que tenía enfrente. Esta teoría se apoya en el cosmopolitismo del puerto avilesino que, hacia el siglo XIV, llegó a ser el más importante del norte peninsular, comerciando con puertos ingleses y franceses. Por tanto era frecuente la estancia en Avilés de marinos y comerciantes de esas nacionalidades.

Tampoco falta quien se remonta al siglo VI para atribuir, directamente, el topónimo avilesino a los legendarios monjes navegantes.

El otro día, charlando con Ricardo García Iglesias –ingeniero industrial y capitán de Navío– y que es un pozo de sabiduría sobre los detalles de la Ría, me decía que un anciano del lugar le había comentado que el nombre de la isla venía de un barco, llamado San Balandrán que, a finales del siglo XIX, estuvo allí varado largo tiempo.

El caso es que el puerto de Avilés, en su cartografía del estuario nunca denomina a la isla como San Balandrán, sino como La Llera. Sin embargo el Ayuntamiento de Avilés si que reconoce el topónimo, dándole nombre de dos calles, ‘San Balandrán’ por la margen derecha de la Ría y ‘Playa de San Balandrán’ por la izquierda.

Por lo demás hay un San Balandrán, santo aragonés –de Basbastro, capital del vino somontano y cuna del fundador del Opus Dei– que no parece tener más fundamento que la leyenda o la tradición oral. También tenemos ‘La isla de San Balandrán’, una zarzuela citada por Palacio Valdés y ‘Clarín’ en alguna de sus obras.

Pero conviene dejar sentado que la isla avilesina lo fue a tiempo parcial, ya que un delgado istmo la unía a tierra firma. Únicamente en pleamares vivas (contados días al año) era una isla como Dios manda.

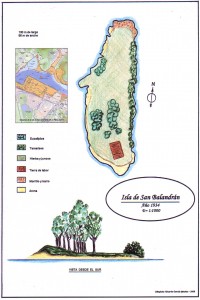

Desapareció entre 1941 y 1943, al comérsela la draga para ensanchar el canal de navegación de la Ría. Pero hoy sabemos, gracias a los cálculos y dibujo, del antes citado marino avilesino, Ricardo García Iglesias (hijo de Ricardo García Fernández ‘Rico’ extraordinario personaje del Avilés marinero) que la isla medía 130×56 m, con escasa vegetación: eucaliptos, tamarises, juncos, y un pequeño huerto de patatas. Y también hierba, porque las vacas pastaban en la isla, entrando y saliendo a diario.

O sea: una isla de andar por casa.

Lo que es imborrable, para generaciones de avilesinos, es la pequeña playa de San Balandrán, con su bosque, Club de Mar, aguas tranquilas y la aventura del transporte en barca motora, que zarpaba de la rampa del muelle local, frente a la casa Larrañaga, cruzando la Ría hasta los arenales.

A la playa la mató la contaminación de la difunta ENSIDESA. Y luego, mientras isla y lugar esperaban, en el limbo de los justos, que alguien documentase científicamente su nombre, vienen –quien quiera que sea– del Principado y derivan el topónimo a ‘Samalandrán’. Grotesca denominación que hoy ‘luce’ en las señalizaciones de tráfico.

Éramos pocos y parió el Principado, borrando de la historia avilesina, asturiana, española y europea a San Balandrán. No se como, pero habría que decirles que no pasarán.

Un respeto. Que tampoco es que esto sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero casi.

El martes pasado, 24 de septiembre, la agencia France Press, informaba que una isla brotó súbitamente en el mar Arábigo, tras un violento terremoto en la provincia de Baluchistán, al sudoeste de Pakistán. Miles de personas lo observaban atónitos desde la orilla de la ciudad de Gwadar.

La noticia finalizaba informando que un suceso similar ocurrió, en ésta misma zona, en 1945.

Precisamente fue por aquel año cuando consta que ya no quedaban ni las raspas de una isla existente, en la Ría de Avilés y de superficie parecida a la pakistaní. Llevaba por nombre San Balandrán, al igual que el pequeño lugar de la margen derecha del estuario donde estaba plantada.

Si la isla pakistaní llega a nacer en tierra de cristianos seguro que se hubiera montado un pifostio mediático, de muchos perendengues, con algunos historiadores blandiendo el pendón de San Brandán, o San Borondón, o San Balandrán.

Porque una de las leyendas más famosas de la cristiandad, es la originada en torno a un obispo irlandés del siglo VI que realizó un viaje por mar dando lugar a una novela de aventuras, la ‘Navegación de San Brandan’, que a su vez hizo aparecer en varios mapas una imaginaria isla de San Brandán o San Borondón o San Balandrán. Según donde.

En Avilés, se han barajado teorías varias a propósito de cómo el topónimo San Balandrán ancló en la ria avilesina. Una de ellas sostiene que algún marino o monje de las islas de la Gran Bretaña –en algún viaje a la Villa asturiana– bautizó así a la isla y por extensión, a la pequeña playa que tenía enfrente. Esta teoría se apoya en el cosmopolitismo del puerto avilesino que, hacia el siglo XIV, llegó a ser el más importante del norte peninsular, comerciando con puertos ingleses y franceses. Por tanto era frecuente la estancia en Avilés de marinos y comerciantes de esas nacionalidades.

Tampoco falta quien se remonta al siglo VI para atribuir, directamente, el topónimo avilesino a los legendarios monjes navegantes.

El otro día, charlando con Ricardo García Iglesias –ingeniero industrial y capitán de Navío– y que es un pozo de sabiduría sobre los detalles de la Ría, me decía que un anciano del lugar le había comentado que el nombre de la isla venía de un barco, llamado San Balandrán que, a finales del siglo XIX, estuvo allí varado largo tiempo.

El caso es que el puerto de Avilés, en su cartografía del estuario nunca denomina a la isla como San Balandrán, sino como La Llera. Sin embargo el Ayuntamiento de Avilés si que reconoce el topónimo, dándole nombre de dos calles, ‘San Balandrán’ por la margen derecha de la Ría y ‘Playa de San Balandrán’ por la izquierda.

Por lo demás hay un San Balandrán, santo aragonés –de Basbastro, capital del vino somontano y cuna del fundador del Opus Dei– que no parece tener más fundamento que la leyenda o la tradición oral. También tenemos ‘La isla de San Balandrán’, una zarzuela citada por Palacio Valdés y ‘Clarín’ en alguna de sus obras.

Pero conviene dejar sentado que la isla avilesina lo fue a tiempo parcial, ya que un delgado istmo la unía a tierra firma. Únicamente en pleamares vivas (contados días al año) era una isla como Dios manda.

Desapareció entre 1941 y 1943, al comérsela la draga para ensanchar el canal de navegación de la Ría. Pero hoy sabemos, gracias a los cálculos y dibujo, del antes citado marino avilesino, Ricardo García Iglesias (hijo de Ricardo García Fernández ‘Rico’ extraordinario personaje del Avilés marinero) que la isla medía 130×56 m, con escasa vegetación: eucaliptos, tamarises, juncos, y un pequeño huerto de patatas. Y también hierba, porque las vacas pastaban en la isla, entrando y saliendo a diario.

O sea: una isla de andar por casa.

Lo que es imborrable, para generaciones de avilesinos, es la pequeña playa de San Balandrán, con su bosque, Club de Mar, aguas tranquilas y la aventura del transporte en barca motora, que zarpaba de la rampa del muelle local, frente a la casa Larrañaga, cruzando la Ría hasta los arenales.

A la playa la mató la contaminación de la difunta ENSIDESA. Y luego, mientras isla y lugar esperaban, en el limbo de los justos, que alguien documentase científicamente su nombre, vienen –quien quiera que sea– del Principado y derivan el topónimo a ‘Samalandrán’. Grotesca denominación que hoy ‘luce’ en las señalizaciones de tráfico.

Éramos pocos y parió el Principado, borrando de la historia avilesina, asturiana, española y europea a San Balandrán. No se como, pero habría que decirles que no pasarán.

Un respeto. Que tampoco es que esto sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero casi.